クラウドワークスのwebライター検定を取るとどんなメリットがあるのでしょうか?

「webライターに資格って必要なの?」

「webライター検定ってどんな内容を学べるの?」

「資格を取ると仕事を受注しやすくなるの?」

webライター検定が必要かもしれないと思う反面、そんな資格必要なのかなという疑問もわいてくると思います。

webライター検定で学ぶ具体的内容や、学習方法や、合否に至るまで経験をまとめました。是非参考にして下さいね。

目次

webライター検定とは

webライター検定とは、クラウドソーシングでトップのクラウドワークスとコンテンツマーケティング会社のグリーゼさんが共同で開発したライティングテストです。

webライター検定は、3級、2級、1級と3種類あります。

3級

3級はクラウドワークスの公式サイトから無料で講義動画とスキル検定を受けることができます。

合格率は5%とかなり低いです。合格率が低くなる理由は、無料なため受ける人のスキル自体がピンキリである点や、準備や学習をせずに受けると人が多くいることでしょう。

webライターコースを受けると、まず最初に3級の復習から入ります。

ライター関連の本を読んだことがあるでしょうか?3級の内容は1,000円程度のライター関連の本に書かれているレベルであると感じました。

2級

2級の検定は、動画視聴とスキル検定で10,000円(税込み)になります。

正式に公開されているわけではありませんが、合格率はうわさによると10%程度、webライターコースを受講した場合は30%~50%に上がるようです。

私自身は2級合格のためにwebライターコースを受講しています。

1級

1級は、動画視聴とスキル検定で受講料が25,000円(税込み)に跳ね上がります。

私はまだ受講していないため内容や合格率は不明です。

3級や2級で学んだことをライティングの仕事で充分に活かせるようになり自身に定着させることができるようになったら是非1級にも挑戦してみたいです。

webライターコースで学べる内容

webライター検定2級の内容は3級の復習から始まります。

webライターコースが始まる前に、3級の動画を復習するようにメールが送られてきますが、コースは3級の復習から始まるので事前に3級を復習する必要は無いと思います。

webライター3級の復習

読みやすい文や分かりやすい文について学びます。

スムーズに読みやすい文を書く方法や、意味が分かりやすい文を書く方法を学びます。

3級を学び実践するだけでも、今までのライティングスキルが大きくスキルアップするのを感じることができると思います。

読みやすい文

- 空白行を入れる

- 見出し・小見出しを入れる

- 目次を入れる

- 漢字ひらがなカタカナをかき分ける

- 体言止めでリズムを生み出す

- 重複表現を避ける

- 同じ表現を繰り返さない

誤)最もベストな方法は、ライターの基礎を学ぶために検定を受ける方法です。

- 重複表現が2つ入っています:最もとベスト

- 繰り返し表現:方法

正)最もよい方法は、ライターの基礎を学ぶために検定をうけることです。

分かりやすい文

- 一文一義で文を短く書く

- 箇条書きを使う

- 主語と述語を近くに置く

- 修飾語と被修飾語を近くに置く

- 肯定表現と否定表現を使い分ける

- 能動態と受動態を使い分ける

- 接続詞・接続助詞を適切に使う

誤)私は、スキルに自信を持つため、スキルの証明を得るためなどを総合的に考慮した結果、webライターコースを受講することにした。

正)スキルに自信を持つため、スキルの証明を得るためなどを総合的に考慮した結果、私はwebライターコースを受講することにした。

webライター2級

3級で、スムーズに読みやすい文、意味が分かりやすい文について学んだら、さらに踏み込んで、伝わりやすい文や心を動かす文を学びます。

伝わりやすい文

- 具体的に書く(数字を使う)

- 具体的に書く(固有名詞を使う)

- 具体的に書く(客観的なデータを使う)

- 画像を効果的に使う

誤)webライターコースの学習量は程よい量だ。

正)webライターコースの学習量は1日1時間半程度の時間で学習できます。

*具体的な数値や客観的なデータを使います。

心を動かす文

- 表現力豊かに書く(形容詞、副詞)

- 表現力豊かに書く(オノマトペを使う)

- 五感を刺激する

- 会話を入れて臨場感を出す

序論に会話を入れて臨場感を出す文章にしています。

構成

- 論文構成(序論・本論・結論)

- ポジティブアプローチ(AIDCAの法則)

- ネガティブアプローチ(PASONAの法則)

- 論文構成(大見出し・序論・中見出し・結論の書き方)

2級の目玉は構成になります。序論・本論・結論の論文構成は皆さんおなじみだと思います。論文構成の見出しの作り方、序論の書き方、結論の書き方を学びます。

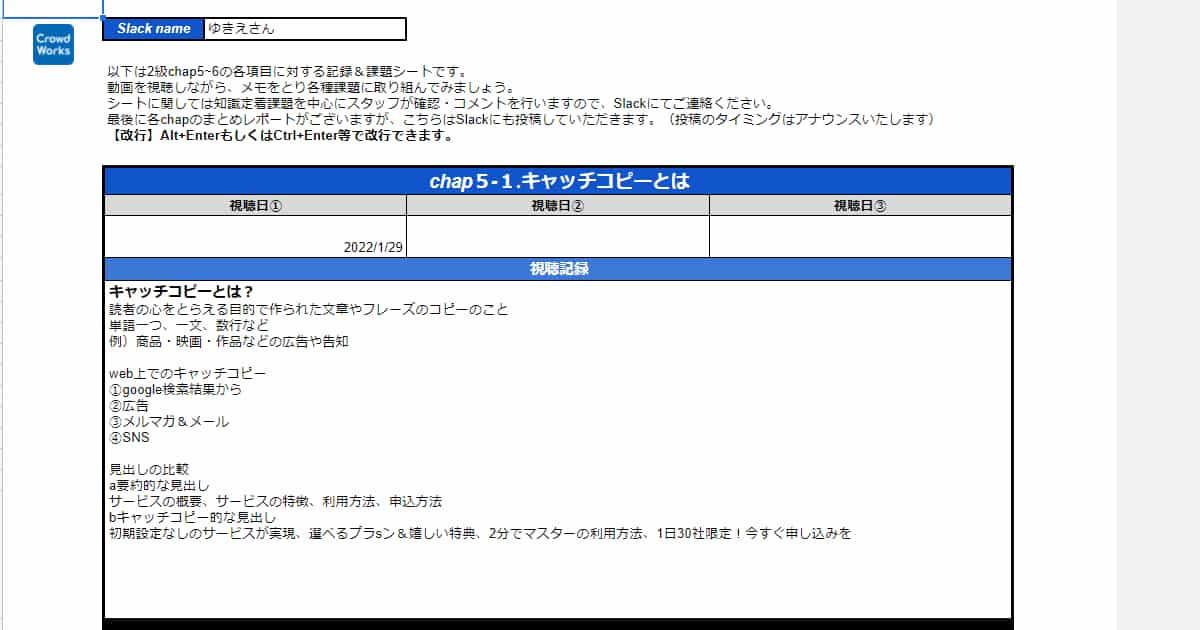

キャッチコピー

- キャッチコピーの作り方

- キャッチコピーの作り方(訴求軸)

- キャッチコピーの作り方(表現の型)

TVCMやニュースやネットでもさまざまな目を引くキャッチコピーを見ますよね。

キャッチコピーなんて余程センスある人しか書けない。あれはパッと浮かぶものなんだと思っていました。

しかしキャッチコピーにはコツがあります。コツを理解すれば他の人には書けないキャッチコピーが書けるのです!

学習の流れ

webライター2級の合格を目指すwebライターコースは、学習期間が4週間プラス1週間のテスト期間になります。学習の流れは以下の通りになります。

学習期間は4週間

動画視聴

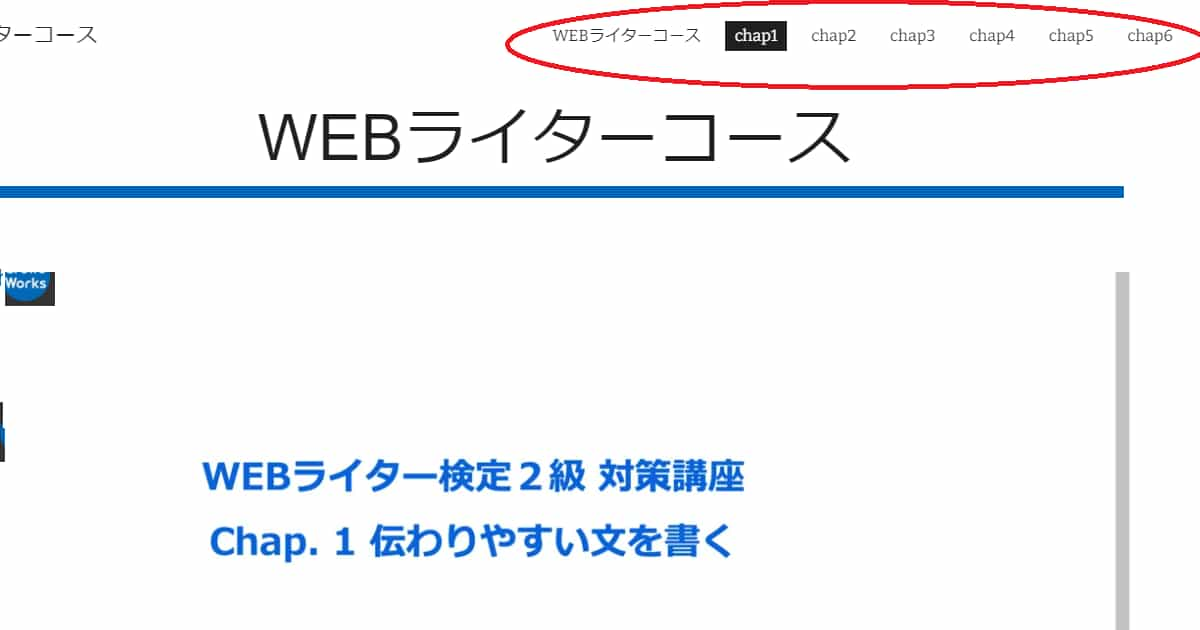

動画を自分の好きな時間に繰り返し見ることができます。動画はchap1からchap6まであり、それぞれのchapごとに複数の動画があります。1動画当たり10分程度です。

実はwebライターコースにはレジュメが存在しません。要は学校でいう教科書がありません。

視聴記録を取る

レジュメがないのでこの視聴記録をしっかり取らないと内容を記録しておくことができません。

私はこの視聴記録を教科書代わりとするというのに馴染めませんでした。

視聴記録の内容が正しいとは限らないし、うまく要点をまとめられている自信がない、手書きでないのに自分に身についているという実感が無かったからです。

そこで私は動画の画面コピーを全て取りファイリングして自分なりの教科書を作りました。

見出しも作成したので、知りたい項目から簡単に調べることができます。

課題の提出

課題に解答して提出し、メンターさんにコメントをもらいます。

メンターさんは2級を受けて合格した方なので、実際の検定で何が重要かも踏まえてアドバイスしてくれます。

2級の検定ではこの課題の内容を変えてそのまま出題されます。要は2級のコースの課題は、検定に出る問題の模擬テストになっているのです。

日報の報告

webライターコース受講期間は、Slackに日報を報告します。

2級の勉強時間は毎日1時間半程度でした。既にライターとして在宅で働いていましたので19時以降この2級の勉強のために毎日1時間半程度学習していました。

ただ毎日行う必要は無く、週1~2日はさぼったりする日もありました。webライターコースの学習量は、会社員がアフター5で週5日、1時間半学習する速度で作られていると感じました。

合計3回のオンラインミーティング

同じ目的を持つ人とオンライン交流が、初回、中日、最終日と3回設けられています。

みな自分の生活時間から時間を作って学習している姿が伺えます。

検定は1週間

4週間の講座が終わったら、次は本番のライター検定が一週間かけて行われます。

検定に掛かる時間もまた、1日1時間半で5日程度で終わる分量でした。検定は今までのテキストを見ながらやるので、いかにケアレスミスを減らせるかが重要になります。

ライター検定への3つの疑問

と、思っていました。

ライター検定なんて中身がない

webライティングの書き方っていうけど何を学ぶの?

大切なのは今までに培った文章力や、その分野に対する知識や経験だったりするのよ。要は熱意よ!!と思っていました。

webライティングって言うのはKW選定や構成にKWを入れることを言うのよ!書き方は論文構成で序論と本論と結論で書くの。それ以上何を学ぶって言うの!?

ライター検定はネームバリューが無い

ライター検定は、企業でそれぞれ独自の検定を設けているところがいくつかあります。しかし、全国的なネームバリューのあるライター検定は存在しません。

クラウドワークスでライター検定があるのは知っていたけど、クラウドワークス内でも検定の内容や価値を評価されない資格何のために取るの?

ライター検定は企業の金もうけよ

ライターの資格なんて、資格を発行することでその企業がお金をもけるためのもの。

webライターコースを受講して資格を取るメリット

webライター検定に対しては、効果について疑問に思うことはありました。しかし自分のライティングスキルに自信が無かったことも事実です。

webライティングを体系的に学べる

ライターとして記事を書いていると発注者やディレクターの方から修正が入ることがあります。しかし何を根拠に修正しているのか疑問に思うことはしばしばです。

そこで私は自分のライティングに自信を持つためにしかるべきところでwebライター検定を受けることにしたのです。

ライターコースを受けて確信したことがあります。それは今まで記事を修正するように言ってきたwebディレクターでライティングについて体系的に学習をした人は一人もいないということでした。

例えばwebライター3級の内容ですら理解や実践できてるwebディレクターは一人もいませんでしたね。

要は彼らのライティングの修正とは、体系的な知識を基にしたものではなく、今までの経験上の断片的、些末的な情報の組合せに過ぎないということでした。

よくライターさんが、「ディレクターさんにすごく直されて勉強になります」とか「注意されたところをメモ書きして2度と間違わないようにしています」「文章が上手くなるために他の人の記事を写経しています」っていうツイートを見かけますが、いくら断片的、些末的な情報を組合わせても余り意味がないでしょう。

スキルの証明になる

ライター検定自体のネームバリューが無いため検定は証明にはならないと思っていました。

そこで、自分はライター検定に合格し○○を身に着けましたとPRしましょう。

物は言いようであり書きようでもありますよね!どのような文章でライター検定で得たスキルをPRすればいいかは、webライターコースで学んだライティングを活かしましょう。

みんなで頑張ってる感がある

ライターというのは在宅でできる反面、人と共同して何かをやるという体験は薄いと感じます。

しかし、webライター2級に合格するという共通の目的を持った人と、学習報告をしあいながら、学べるという環境は、在宅でありながら人の存在を感じながら学習できます。

メンターに添削してもらえる

webライターコースでは、既にwebライター2級に合格した方が、課題を添削してくれます。

webライターコースを受講せず、動画を見ての自習だけでは自分の課題の答えが何故間違っているのか分かりにくいこともあると思います。

そんなとき、何故その答えが間違いなのか?検定ではどこに注意をすればいいのかを教えてくれます。

webライターコースの受講と検定を終えて

webライター検定2級の検定内容

ライター検定2級は今までの視聴記録を再確認しながら解答します。

webライターコースに参加し、毎回視聴記録を作成し、課題(課題は検定の模擬試験のような内容です)を提出していれば、内容は理解しているはずです。

そのため検定に合格するには、いかに検定でのケアレスミスを無くすかが重要です。

落ちたら再受験!

結果的に、ライター検定2級は落ちてしまいました。

そうはいってもwebライター2級の合格率はwebライターコースを受講した人でも30%~50%です。みんなお金払ってますし、合格が掛かっているのでみんなかなりエネルギー使ってやっていて半数以上は不合格なんですね。

でも思うに、ハッキリ言って、検定に受かった人と落ちた人のスキルの差は大きくはありません。ほとんど検定のケアレスミスが原因だと思います。

そのため検定に落ちたとしてもこう考えてみてください。「もう一度復習の機会を得ることができた」「一回しか学んでいない人より再度学ぶ機会を得ることができた」と。

まとめ

webライター検定について、

1.Webライター検定2級の学ぶ内容

2.学習方法

3.メリット

4.落ちた時の心構え

について紹介しました。

webライター検定は、私が最初思ってたように、検定内容なんて大したことない、独学でできるわという先入観を崩すものでした。

webライター検定の内容は、ライティングの型をなぜそうする必要があるのかを細かく説明してくれました。また独学には限界があること人に教えてもらった方がより効率的に理解できることも感じました。

是非皆さんも、独学にこだわらず、みんなで共同して学ぶ体験をしてみてくださいね。これから一人でライター業をするにしてもきっと楽しい経験になると思います。

現在はインタビューライターとして仕事をしています。webライターの基礎はwebの仕事をする人にとっては共通の基礎知識を学べます。